消防士の夫は、大きな災害が発生すると仕事に向かい、長時間家に戻れないことがほとんどです。そのたびに、私が子どもたちと家を守る立場になります。そんな私ですが、過去の災害体験から「防災は特別なことではなく、日常の一部にすることが大切だ」と強く実感しています。

この記事では、私が日頃から実践している防災対策を詳しくご紹介します。

この記事でわかること

・非常用持ち出しバッグの準備方法

・家族で共有すべき避難計画

・子どもと楽しみながら防災を学ぶ方法

この記事を読めば、災害への不安を減らし、いざというときに落ち着いて行動できるようになります。一緒に、防災を「日常の習慣」にしていきましょう!

私達が防災意識が高まったきっかけ

防災意識が高まったきっかけは、私たちが経験した二つの大きな自然災害でした。

東日本大震災のときの経験

東日本大震災が発生したとき、私と夫は某テーマパークにいました。突然の激しい揺れに驚き動揺していると、従業員の方が冷静に避難誘導をしてくださいました。

近くの小学校に避難しましたが、体育館にはヒーターが一つだけ、薄い毛布が一人一枚、食料は乾パン一個という状況。寒さと空腹、そして携帯のニュースで見た津波の映像に、言葉にならない恐怖を感じました。

出産後、大雨による被害で感じた不安

子どもが生後3か月のとき、住んでいた地域が大雨による被害を受けました。夫は仕事で戻れず、私は赤ちゃんと二人きり。

停電が2週間続き、夜は懐中電灯の明かりだけで授乳やおむつ替えをしました。特に、真っ暗な部屋で赤ちゃんの泣き声だけが響く時間は、想像以上に心細いものでした。

また、母乳育児をしていましたが、生活のストレスからか母乳が出なくなり、途中からミルクに頼ることに。このとき「備えの大切さ」を痛感しました。

この二つの経験から、災害はいつ・どこで起こるかわからないと痛感し、夫婦で「災害に強い家を作ろう」と決意しました。

私達夫婦の被災経験をこちらの記事にまとめています。実際に被災時にどの様な事に困ったか、その対策はどうしているかなど書いているので良ければ見て下さい。

【家族の防災対策】大きな災害に備えるための話し合い

夫が災害時に不在になることが多いため、**「家族がどう動くか」**を事前にしっかり決めておくことが重要です。

私たちは夫婦で何度も話し合い、以下のような項目を決めました。

持ち出し品リストの確認

👉 最低限必要なものをリストアップし、定期的に点検

- 非常用持ち出しバッグ(大人用・子ども用)の中身

- 持ち出しバッグの置き場所を決める(玄関・寝室などすぐに取れる場所)

📝 我が家のルール

✅ 日常の持ち物を防災に活用する

✅ 季節ごとに防寒具や日用品を入れ替える

避難場所と避難経路の確認

👉 どこへ避難するのか?を明確にしておく

- 自宅が安全なら「在宅避難」

- 浸水・火災の危険があるなら「指定避難所」へ移動

- 近所の家族や親戚の家を「一時避難場所」として候補に

📝 我が家のルール

✅ 昼間の災害 → 近所の公園に集合(子どもが学校にいる場合も想定)

✅ 夜間の災害 → 夫がいない場合は、私が子どもを連れて避難所へ移

連絡手段を決める

👉 家族が離ればなれになった時の連絡手段を確保

- **災害用伝言ダイヤル「171」**を活用(録音で安否確認)

- 安否確認アプリ(LINEのノート、Googleの安否確認サービス など)

- 家族だけのグループLINEを作り、定期的に訓練

📝 我が家のルール

✅ 連絡がつかない場合は「祖父母に連絡する」

✅ スマホが使えないときの集合場所を決める

家族会議のすすめ

皆さんも、ぜひ一度**「家族会議」**を開いて、

**「もしもの時、どう動くか?」**を家族みんなで話し合ってみてください。

👉 まずは

✅ 非常用持ち出しバッグの中身を確認

✅ 避難場所を家族で共有

✅ 連絡手段を決めておく

「備えあれば憂いなし!」

大切な家族を守るために、今日からできることを始めていきましょう!

【住まいの防災対策】災害を経験して取り入れた防災対策

大きな災害って本当にいつ起きるかわかりません。なので、いつ起きても大丈夫なようにしっかりと備えておきましょう。

アパート時代の防災対策

以前は防災について深く考えていませんでしたが、経験を通じて少しずつ対策を始めました。

- 非常用持ち出しバッグを玄関に用意

- 懐中電灯・モバイルバッテリーを常備

- ベランダや玄関周りの整理整頓(強風時の飛散防止)

- 窓に飛散防止処置をする

新築購入時に考えた防災対策

できるだけ避難所ではなく、自宅で安全に過ごせるように、新築購入時には「災害に強い家」を意識しました。

- 耐震性の高い構造を選択

- 高台の土地を選ぶ(浸水被害を防ぐため)

- 非常用電源(太陽光発電+蓄電池)の設置

- 備蓄スペースを確保(水・食料・日用品)

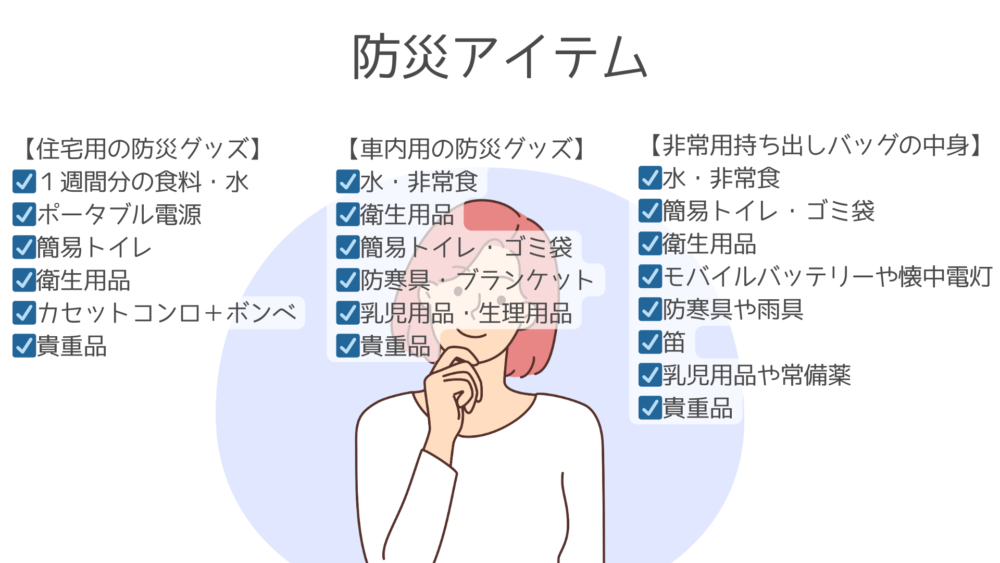

【防災グッズ】災害を経験して取り入れた防災対策

住宅用の備え方

- 日常生活の延長として備える

普段から使うものを少し多めにストックし、日常的に消費しながら補充する「ローリングストック」を活用すると無駄がない。 - 家族全員が備蓄の場所を把握する

いざという時にすぐ取り出せるよう、食料・水・防災グッズの収納場所を統一し、家族で共有しておく。 - ライフラインが止まることを想定する

停電・断水に備え、電源や水・簡易トイレを確保し、使い方を事前に確認する。 - 長期的な避難生活を想定する

少なくとも3週間分の備えを目安にし、食料や水だけでなく、衛生用品も揃えておく。

車内用の備え方

- 車内の温度変化を考慮する

夏場は車内が高温になり、食品や電池が劣化しやすいため、保存可能なものを選ぶ。 - 渋滞や立ち往生を想定する

災害時に車で避難する場合や、冬の大雪による立ち往生を考え、食料・水・防寒具を備える。 - すぐに使える状態にしておく

車のトランクだけでなく、必要なものは運転席や助手席の近くに配置し、緊急時にすぐ取り出せるようにする。 - 燃料は常に余裕を持っておく

災害時はガソリンスタンドが使えなくなる可能性があるため、普段から燃料を半分以下にしないようにする。

非常用持ち出しバッグの備え方

- 持ち運びやすさを最優先に考える

避難時にすぐ持ち出せるように軽量化を意識し、必要最低限のものに絞る。 - 中身を定期的に見直す

子どもの成長や季節の変化に合わせて、服や衛生用品を入れ替える。 - 家族構成に合わせてカスタマイズする

赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつ、持病がある場合は薬など、それぞれに必要なものを加える。 - すぐに持ち出せる場所に保管する

玄関や寝室など、非常時に取り出しやすい場所に置き、家族全員がどこにあるか把握しておく。

それぞれの備え方を意識することで、状況に応じた適切な対策が可能になります。

自分たちで揃えるのは大変、、、という方は消防士と防災士の方が厳選してくれたあかまる防災かばんがおすすめです☺

【幼児編】災害を経験して取り入れた防災対策

小さなお子さんがいるご家庭では、特に子ども用の防災グッズを準備しておくと安心です。

過去の災害経験では、子育て中の被災の体験さを学びました。特に子どもが小さいうち(0〜3歳位)は気をつけてほしいです。

- おむつ、おしり拭き

- ミルク(完母でも念のため準備)

- 離乳食、お菓子など

- お気に入りの小さなおもちゃ・絵本

過去の災害では母乳が出なくなり、電気も使えずお湯が出ないためミルクを作れなかったことがありました。その経験から、今はこの「らくらくミルク」を備えておいています。

オムツなどはサイズ変更時に入れ替え、ミルクや離乳食も成長に応じて更新しておくのがおすすめです。

子どもと一緒に防災について学ぶ

防災関連の本を読む

📚 絵本や図鑑で子どもと一緒に学ぶ

図書館に行くと防災関連の本は沢山あります。子どもと一緒に探してみて下さい。

地域の防災イベントに参加する

🚒 防災訓練や避難所体験に家族で参加

👨🚒 消防署や自治体が主催する講習を受ける

先日子どもと地震体験をしてきました。「こんな地震が起きたらヤダ」と言って、防災の絵本を読むようになりました。

家族で楽しむ!非常食の試食会

非常食を**「備蓄品」ではなく、日常のストック品**として準備すると、いざというときの不安を減らせます。また、非常食としてストックしておいていざという時美味しくない、賞味期限が切れていた、なんて事もあるので、定期的に食べることをオススメします。

非常食準備のポイント

✅️みんなで試食し、好みに合う非常食を選ぶ

✅️日常的に食べて「買い足す」を習慣にすることで、賞味期限切れを防ぐ

普段から食べて、買い足すを繰り返せば、無駄をなくせます。

まとめ:家族を守るために今できること

過去の災害経験を通じて**「備えの大切さ」**を痛感しました。

この記事を読んでくださった皆さんも、**「自分の家族を守るためにできること」**を今日から始めてみませんか?

👉 まずは、家族で話し合うことからスタートしてみませんか☺

コメント